皆さま、こんにちは。2月に入ってから寒い日が続きました。ここ和歌山県紀美野町も、最低気温が氷点下2℃になる日もあり、何度か雪が降りました。

皆さま、こんにちは。2月に入ってから寒い日が続きました。ここ和歌山県紀美野町も、最低気温が氷点下2℃になる日もあり、何度か雪が降りました。

うっすら積もる程度でしたが、日中も陽はささず厚い雲に覆われ、外に出ると北風にさらされ、5℃以下の寒さで凍えそうな日が続きました。

裏起毛のズボンやあったか下着を履いて寒さをしのぎました。

温暖な気候の和歌山ですが、会社から車で1時間の所にある高野山など山間部は、冬場はいつも雪が積もっています。高野山の1月の平均気温はマイナスです。

先日の雪の時、我が家の水道は幸い凍らなかったですが、マイナスとなるといろいろ備えます。蛇口や水道管にタオルを巻いたり、ちょろちょろと水を流したり。

外に置いてある洗濯機で洗濯しようとしたら、洗濯槽が凍って回らなかったという話も聞いたことがあります。

寒冷地にお住まいの方は本当にご苦労なことです。さらに昔の人は厳しい寒さに耐えての暮らし、どれほど心細かったかと思います。

だるまストーブと練炭火鉢

私が小学生の頃の昭和30年代、我が社の古い工場では大きな石炭ストーブ、だるまストーブを使っていました。だるまストーブは鋳鉄製の大型ストーブで、当時、駅の待合室や学校の教室で使用されていました。

当時工場で使っていたストーブは、下の写真ようなタイプだったと思います。

写真:旧北海中学校の石炭ストーブ 北海道開拓の村 ストーブめぐり 一般財団法人北海道歴史文化事業本部

冬場は毎朝、祖母が杉の葉や木のくずで火を起こしていました。工場の真ん中に設置したストーブの長い煙突が、壁穴を通って外へ伸びていました。

祖父母は八百屋さんでした

その頃、祖父母は地元野上町(のかみちょう)で八百屋さんを営んでいました。八百屋さんと言っても、野菜や果物の他、調味料・乾物・お茶・お魚・お菓子等の一般食料品、生活用品など、幅広く取り扱う小さな商店でした。

私は、その頃まだ走っていた野上電鉄の八幡馬場駅から電車に乗って学校へ行き、帰りも駅から祖父の店に直行。祖父と過ごしていました。

画像:YouTube 野上電鉄1993年(テレビ猪名川アーカイブス)より

野上電鉄

野上電鉄(野上電気鉄道)は、1916年(大正5年)から1994年(平成6年)まで、和歌山県海南市の日方駅と生石高原の登山口駅間11.4㎞を運行した鉄道です。JR紀伊本線の海南駅ができたのは、8年後の1924年(大正13年)。

当時、和歌山特産品のタワシやのロープを、港のある日方町(現 海南市)へ運ぶために開業されました。1、2両の車両で走り、乗車時間も5~10分程度でしたが、私は小・中・高と、毎日電車に乗って通学しました。

日方駅から紀伊野上駅までは、数カ所の鉄橋を通って田園風景が。紀伊野上駅を出ると清流貴志川に沿って走り、ちょっとした渓谷が見られました。

そして橋梁(きょうりょう)を渡り、登山鉄道の景色になり、登山口に到着しました。

長年地元の足として利用されてきましたが、経営悪化で運行終了になりました。現在、路線跡は健康ロード、歩道、国道になっています。

練炭火鉢

祖父の家の暖房は練炭火鉢。玄関土間から上がってすぐの所に置いてあり、暖かさは今の小型電器ストーブと同じくらいでした。

その頃、まだ石油ストーブはそれほど普及してなかったと思います。家庭に石油ストーブが普及したのは1960年代になってからのようです。

祖父がガスで練炭に火を付け、火がついたら練炭ばさみで練炭コンロに入れます。そして、練炭コンロを火鉢の中に入れ、使っていました。

火鉢の下の方に小窓があり、小窓の飽き具合で火加減を調節していました。練炭をセットすると丸一日はもったと思います。

隙間風のふく昔の木造の日本家屋でしたから、一酸化炭素中毒についてもそれほど神経質ではなかったです。

やかんでお湯を沸かしたり、鍋を使う時には、火鉢の上に五徳を置いて使っていました。

網を置いてかき餅や酒粕を焼いて食べたり、祖父はよくお燗を付けていました。

チロルチョコ

ところで皆さんはチロルチョコご存知でしょうか。1962年(昭和37年)の発売から63年のロングセラー商品。当時は一個10円で買えるチョコレートとして、とても流行りました。

その頃私は、チロルチョコの包紙を半分はいで手でつまみ、チロルチョコを練炭火鉢の上にかざしたり、火鉢の縁に載せたりして、いいころあいに溶けたのを食べるのが好きでした。

発売当初は一粒チョコを3つ連ねた形をしていたそうですが、10円からのスタートがオイルショックで20円に。その後30円に値上げしたものの、3つを1つにして10円に戻したそうです。

先日スーパーの菓子コーナーを探したところ、まだ販売されており、現在は1個30円程度でした。

豆炭コタツ

火鉢の他、我が家では湯たんぽがわりに豆炭コタツを使っていました。一般には「豆炭あんか」ですが、我が家では「豆炭コタツ」と言っていました。

穴の開いた鍋に豆炭1個を入れてガスで火を付け、器具に入れて蓋をし、布袋に入れます。冬場は毎日母が豆炭コタツを用意し、布団の中に入れて使っていました。

足元だけではなく、布団全体が温まりました。

当時我が家で使っていた物とは違いますが、下の写真のようなタイプです。我が家のあんかは丸型で布袋はビロードでした。

画像:豆炭あんか ミツウロコ

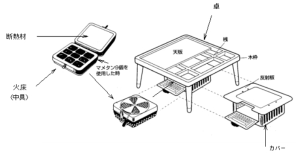

昭和30年代のコタツは、豆炭コタツでした。見た目は電器コタツと同じですが、コタツの熱源の箱部分に、豆炭の入った火床(燃焼器)をセットして使います。

火床には断熱材が入っており、24時間ぐらいはもったと思います。

画像:独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター

あんかの中に入れる豆炭、コタツの中に入れる豆炭は、数が違うだけで構造は同じです。あんかの方には豆炭が1個。コタツの方には豆炭は10個程度まで入ったかと思います。

我が家では豆炭を使う暖房器具を「豆炭コタツ」と認識していたと思います。

江戸時代の暖房

昭和30年代頃は暖房に火鉢やコタツを使っていましたが、それは江戸時代も同じでした。

江戸時代の暖房は、囲炉裏・火鉢・コタツ。昭和30年代の燃料は石炭ですが、江戸時代の燃料は薪(たきぎ)、木炭や木炭を加工した炭団(たどん)でした。

江戸では火の扱いが厳しいため、火鉢とコタツ。薪(たきぎ)と木炭を使う囲炉裏は、農村で利用されたようです。

コタツには堀りごたつと、移動可能な置きごたつが。火鉢は四角や丸型、金属製や木製、陶器などで作られ、いろんな意匠の火鉢があったようです。

時代劇のテレビによく登場するのは長火鉢で、下に引出しがあったり、鉄瓶を置いてお湯を沸かしたりしたようです。

一勇斎国芳『つじうらをきく』,伊場久. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1309282

防寒着には、綿入れのどてら(=丹前)・半纏(はんてん)を着て、女性は袖頭巾(=御高祖頭巾、そでずきん・おこそずきん)を被って、凍てつく冬の寒さをしのいだそうです。

一猛斎芳虎『隅田川雪見』,美の. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1307786

江戸は燃料に木炭を、昭和30年代頃まで石炭を燃料に、コタツと火鉢で寒さをしのぎました。

石油・電気・ガスに恵まれ、スイッチひとつで部屋全体が暖かくなる今、災害時の暖房器具として、練炭コンロ・豆炭コンロ、それらを使ったコタツやあんか等が見直されています。

子供の頃、練炭火鉢を囲んで祖父と楽しい時を過ごしました。寒い冬の夜、母が布団に豆炭コタツを入れてくれると心も温まりました。

練炭火鉢も豆炭コタツも、冬場のいいコミュニケーションツールだと思います。

(参考)

・北海道開拓の村 ストーブめぐり 写真:旧北海中学校の石炭ストーブ 一般財団法人北海道歴史文化事業本部

https://www.kaitaku.or.jp/assets/pdf/about/ws2020stove.pdf

・YouTube 野上電鉄1993年(テレビ猪名川アーカイブス)

https://www.youtube.com/watch?v=I551KJbEfkA

・乗り物ニュース 野上電鉄 https://trafficnews.jp/post/124221

・日本ロングセラー考 チロルチョコ NTTCOM

https://www.nttcom.co.jp/comzine/no067/long_seller/index.html

・ミツウロコヴェッセル

https://www.mitsuuroko-vessel.com/business/energy/

・独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 豆炭コタツの構造

https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/specialnews/news084.html

・suumoジャーナル 江戸時代の暖房器具

https://suumo.jp/journal/2015/10/26/99367/#:~:text=%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E6%9A%96%E6%88%BF%E5%99%A8%E5%85%B7,%E3%82%92%E5%87%BA%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82

・一勇斎国芳『つじうらをきく』,伊場久. 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/1309282

・一猛斎芳虎『隅田川雪見』,美の. 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/1307786