皆さま、こんにちは。まだ肌寒い日もありますが、そろそろお花見シーズンですね。もう少し暖かくなったらお弁当を持ってお出かけしたいです。

お弁当と言えばおにぎり。おにぎりはここ数年専門店が次々に登場し、外食・中食のおにぎりがブームになっています。

ぐるなび総研の「今年の一皿」(日本の世相を反映し象徴する一皿)にも、昨年は「ご馳走おにぎり」が選ばれていました。家庭のおにぎりはもちろん、コンビニのおにぎりもなかなか美味しいですが、専門店のおにぎりも食べてみたいです。

おにぎりには「味付け海苔」?「焼き海苔」?

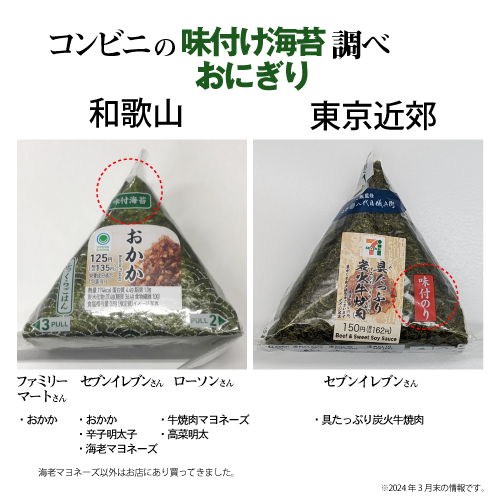

先日東京近郊にいる友人とおにぎりの話をしていてお互いに驚いたことがありました。私が驚いたのは、東京近郊では家庭でもお店でもおにぎりには「焼き海苔」が使われ、友人は「味付け海苔」を使ったおにぎりを見たことがない、ということです。

友人が驚いたのは、和歌山では家庭のおにぎりには「味付け海苔」ですが、コンビニのおにぎりは、種類によって「味付け海苔」のおにぎりと「焼き海苔」のおにぎりがどちらも置いてあることです。

味付け海苔の方は、表に「味付海苔」と表示されています。私はコンビニなら全国どこでも「味付け海苔」のおにぎりが置いてあると思っていたのですが、違ったのですね。

では味付け海苔自体売ってないの?と思いきや、スーパーには味付け海苔はちゃんと売られていて、西日本出身者は困らないそうです。

友人は実は西日本出身。味付け海苔を食べて育ち、その後上京。味付け海苔を食べたのは上京したての頃までで、その後現在まで30年以上ずっと焼き海苔だそうです。

味付け海苔を嫌いになったわけでもないけれども、焼き海苔文化の土壌に暮らしていると自然にそうなったと言っていました。

ところで、関東のコンビニには味付け海苔のおにぎりはどこにも売っていないのでしょうか。調べてみました。

東京近郊のコンビニにもあった!「味付け海苔」のおにぎり

セブンイレブンのWebサイトを調べたところ、何と東京近郊等関東でもごく一部で、一般的な手巻きおにぎりのラインナップに「味付け海苔」を使った商品が販売されていました。

関東 (セブンイレブンさん)

・明太子マヨネーズ(栃木県、群馬県、埼玉県)

・海老マヨネーズ(茨城県)

・具たっぷり炭火牛焼肉 (埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)

さっそく友人に東京近郊にも味付け海苔のおにぎりが1つあったことを知らせ、近所のセブンイレブンへ買い物を依頼。2件目のセブンイレブンにあったそうです。写真を送って貰いました。

和歌山の私も早速コンビニへ買い回りに行き、和歌山と東京近郊の『コンビニの“味付け海苔おにぎり“調べ』をまとめました。

東京近郊の「味付け海苔」おにぎりは、セブンイレブンに1種類。

和歌山の「味付け海苔」おにぎりは、3大コンビニに計5種類ありました。

近畿の味付け海苔ラインナップについて、各コンビニのWebサイトを確認してみました。

近畿(セブンイレブンさん) ※2024年3月現在

・おかか

・辛子明太子

・海老マヨネーズ

(ファミリーマートさん) ※2024年3月現在

・おかか(東海・関西)

セブンイレブンさんは「海老マヨネーズ」がなかったです。ファミリーマートさんはおかかのみ。

ローソンさんのWebサイトには、お店にあった2種類(牛焼肉マヨネーズ・高菜明太)が載っていませんでした。

私がコンビニのおにぎりに「味付け海苔」と「焼き海苔」の2種類があると知ったのは随分前になりますが、それまでずっとコンビニのおにぎりは全部「味付け海苔」、だと思っていました。

味のない「焼き海苔」よりも、「味付け海苔」の方がおにぎりに合うと思っていたからです。

今回のコンビニ調べで、以前より「味付け海苔」おにりぎの種類が減っていると思いました。以前はツナマヨネーズ等もっと種類があったと思いますが。

また「味付け海苔」おにぎりが戻るといいですね。

コンビニ手巻きおにぎりの元祖

ところで、パリパリの海苔を巻く「手巻おにぎり」はいつ頃からあったのでしょうか。調べたところ、その始まりは約50年前。元祖はセブンイレブンさんでした。

OneNews記事『“コンビニおにぎり”はセブン-イレブンが元祖だった!誕生から約50年、コンビニおにぎりの快進撃を紐解く』によると、1974年に1号店からおにぎりを販売。家庭で作るものでしたから最初は苦戦したそうですが、その後家庭のおにぎりとの差別化に取組み。

海苔をおにぎりに直巻きしてしっとりとした海苔の家庭のおにぎりに対して、食べる直前にパリパリの海苔を巻けるようおにぎりと海苔を分けて包装する「パリッコフィルム」を採用。

その後、1986年に現在の包装の原型となる、テープを引いた後に左右のフィルムを抜いてご飯と海苔を合体させる「カットテープ型」のパッケージを包材メーカー様と共に開発されたとのことです。

コンビニおにぎりが家庭のおにぎりを変えた

このコンビニのおにぎりフィルム。今や家庭のおにぎりづくりに利用されています。百円ショップにも可愛いフィルムが売られています。

家庭のおにぎりとの差別化として誕生したパリパリ海苔。世の中がコンビニのパリパリ海苔おにぎりを食べ慣れた結果、パリパリ海苔のニーズが生まれ、家庭のおにぎりに新しいスタイルをもたらしたというのは面白いですね。

人気のおにぎり

一般社団法人おにぎり協会実施の『2023年度コンビニおにぎり人気調査』によると、4社共に1位は手巻きおにぎりの「ツナマヨ」でした。

1位 ツナマヨ

2位 鮭

3位 昆布(セブンイレブンとミニストップ)

3位 他の鮭(ファミリーマートとローソン)

ツナマヨネーズは人気がありますね。ちなみに前述のOneNews記事によると、コンビニでツナマヨネーズを販売したのはセブンイレブンが元祖。セブンイレブンで1983年から販売されているロングセラー商品だそうです。

一般社団法人おにぎり協会実施の『2023年度コンビニおにぎり人気調査』 ※調査結果をもとに当社で表作成。

| セブンイレブン | ファミリーマート | ミニストップ | ローソン | |

| 1位 | 手巻きおにぎり ツナマヨネーズ | 手巻き シーチキンマヨネーズ | 手巻ツナマヨ | 手巻おにぎり シーチキンマヨネーズ |

| 2位 | 手巻きおにぎり | 直巻焼しゃけ | 手巻紅しゃけ | 金しゃりおにぎり 焼さけハラミ |

| 3位 | 手巻きおにぎり | ごちむすび鮭はらみ | 手巻北海道昆布 | 手巻おにぎり 熟成紅鮭 |

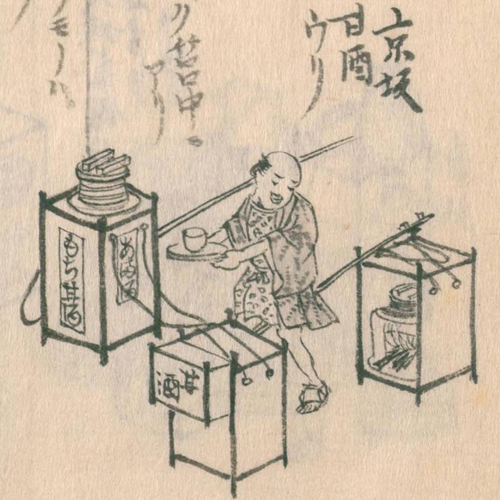

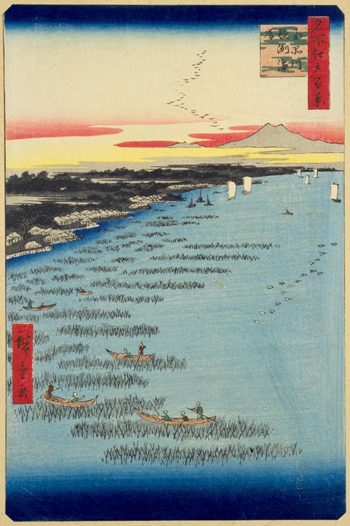

おにぎりに海苔を巻くスタイル 江戸時代に登場

ところで、おにぎりに海苔を巻くスタイルはいつ頃からあったのでしょうか。調べたところ、登場したのは、海苔の養殖が始まった江戸時代でした。

広重『名所江戸百景 南品川鮫洲海岸』. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1303315 (参照 2024-04-01)

山本海苔店さんの『海苔の歴史(江戸時代編』によると、海苔ができる前は、流木や岩に生えている天然海苔を乾燥させて食べていたそうです。

魚の養殖をする生け簀の支柱に海苔が生えているの発見した漁師さんが海中に支柱をたててみたところ海苔が付着。以来海苔の養殖がはじまったそうです。

採れた海苔は、当時さかんだった和紙を再生する技術が海苔に転用され、四角い紙のように加工した板のりが誕生。「浅草海苔」として一般に普及されていきます。

「海苔巻き」が庶民の間で大流行し、屋台寿司も現れるようになったそうです。おにぎりに海苔が巻かれるようになったのはこの頃とされています。

和楽webの記事『おにぎりっていつから食べられていたの?日本のおにぎりの歴史』によると、江戸時代は東海道などの街道が整備され、おにぎりは旅人の携行食とされたそうです。「焼飯(やきいい)」と呼ばれ、おにぎりに味噌などを塗って焼くことが多かったそうです。

日持ちさせるためには焼きおにぎりにするしかなかったのでしょう。熱いお湯やお茶をかける、お茶漬けのような食べ方もあったそうです。美味しそうですね。

江戸料理本を見事に再現した「Plenus米食文化研究所」さんのWebサイトがありました。お重のお弁当や焼きおにぎりが載っていました。当時もこんな感じだったのでしょうか。

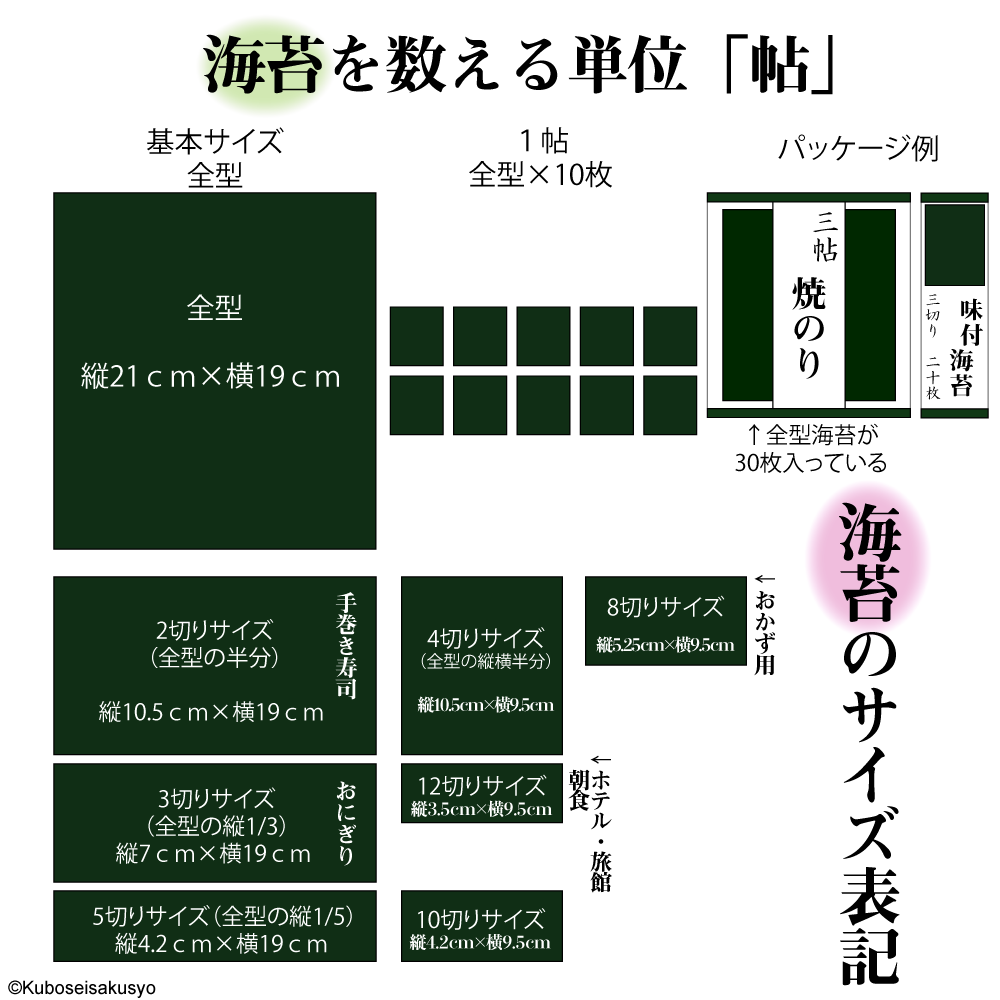

海苔の数え方

ところで、皆さんは海苔の数え方をご存知でしょうか。以前出張先でお土産に焼き海苔を選んでいた時のこと、パッケージをみると「2帖」と書かれていただけで何枚入っているのかわからず、お店の人に尋ねたことがありました。

海苔の単位は「帖(じょう)」。海苔はサイズが決められていました。サイズは縦21cm×横19cm。昔から使っていた木枠や簀(す)のサイズの名残りだそうです。複数の海苔店のサイトを参考に、一般的なものをまとめました。

よく使われるのは、

・手巻き寿司用の2切りサイズ

・おにぎり用の3切りサイズ

・味付け海苔の10切り・12切りサイズ

でしょうか。次回お店で海苔を選ぶ時はどんなサイズがあるのか、いろいろ見てこようと思います。

ちなみに我が家には今、頂き物の焼き海苔が1帖あります。焼き海苔1枚を4切りにしてちぎってご飯の上にのせてお醤油をかけ、味付け海苔のようにして食べています。

和歌山のおにぎり屋さん

地元和歌山の情報サイトによると、和歌山にもおにぎり専門店が増えているようです。

地元和歌山の南高梅を使った定番のおにぎりもいいですが、その他いろいろな地元食材を使ったおにぎりもあって、なかなか面白いと思いました。

例えば、金山寺味噌・灰干しサバ・しらす・加太ひじき・湯浅生わかめ・勝浦びんちょうまぐろ等を使ったおにぎりがありました。どれも美味しそうでした。

おにぎり いろいろ

最近はいろんなおにぎりを味わうことができます。皆さんはどのおにぎりがお好みでしょうか。

・家庭のしっとり海苔(味付け海苔・焼き海苔)おにぎり

・家庭のパリパリ海苔(味付け海苔・焼き海苔)おにぎり

・コンビニのしっとり海苔(味付け海苔・焼き海苔)おにぎり

・コンビニのパリパリ海苔(味付け海苔・焼き海苔)おにぎり

・専門店のしっとり海苔(味付け海苔・焼き海苔)おにぎり

・専門店のパリパリ海苔(味付け海苔・焼き海苔)おにぎり

しっとり海苔でもパリパリ海苔でも、

味付け海苔でも焼き海苔でも、

家庭のおにぎりでもお店のおにぎりでも、

おにぎりと海苔はいいコンビ!

海苔を巻いただけの普通の具なしおにぎりでも、家族にとってお母さんの作ってくれたおにぎりが一番だと思います。お店が目指しているのは、家庭の味、お母さんのおにぎりなのかもしれませんね。

早速おにぎりが食べたくなってきました。

(参考)

・ぐるなび総研 今年の一皿

https://gri.gnavi.co.jp/dishoftheyear/2023/

・専門店が続々登場!定番の「おにぎり」がブームになった理由(cookpad news) Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/articles/1abce80ae2118bc1405eadfc8e45b12777e673fa?page=1

・“コンビニおにぎり”はセブン-イレブンが元祖だった!誕生から約50年、コンビニおにぎりの快進撃を紐解(OneNews)

https://one-news.jp/article/1179363

・セブンイレブン https://www.sej.co.jp/

・ファミリーマート https://www.family.co.jp/

・ローソン https://www.lawson.co.jp/

・2023年度コンビニおにぎり人気調査(一般社団法人おにぎり協会)

https://www.onigiri.or.jp/archives/5752

・海苔のうんちく・海苔の歴史(山本海苔店)

https://www.yamamotonori-shop.jp/f/unchiku

https://www.yamamoto-noriten.co.jp/knowledge/history.php

・【海苔のはなし】vol.2 海苔の歴史(江戸時代編)(おにぎりJapan)

https://www.onigiri-japan.com/archives/1635

・おにぎりに海苔が巻かれるようになったのはいつから?(おにぎりJapan)

https://www.onigiri-japan.com/archives/6023

・海苔巻おにぎりの誕生も江戸時代(和楽)

https://intojapanwaraku.com/rock/gourmet-rock/33717/#toc-15

・江戸料理本を再現(Plenus 米食文化研究所)

https://kome-academy.com/bento_library/recipe.html

・おにぎり専門店11選!春のおでかけのお供に【和歌山市】

https://rokaru.jp/matome/102218/

・ブーム拡大で専門店も増加中!春のおでかけにおにぎりを持って(リビング和歌山)

https://www.living-web.net/%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E3%81%A7%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97%E3%82%82%E5%A2%97%E5%8A%A0%E4%B8%AD%EF%BC%81%E6%98%A5%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%81%A7%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%AB%E3%81%8A/

・和歌山の魅力を発信するサイト 和歌山ブログ

https://wakayama-blog.com/yuasa-beisho/#toc4

(使用画像・動画)

・【DAISO】コンビニ風おにぎりシート(YouTube/bonobos25)

https://youtu.be/hpolKV8etyQ?si=y9kcnhh8XbGGBItA

・歌川広重『名所江戸百景 南品川鮫洲海岸』(国立国会図書館デジタルコレクション)

https://dl.ndl.go.jp/pid/1303315