皆さま、こんにちは。3月は二度雪が降り、山全体が真っ白になる寒い日もありました。

下旬に入り、近所の垂桜の蕾みが膨らみ、つばめもやってきて春の訪れを感じた矢先、突然春を通り越して初夏のような陽気になりました。

それがまた寒の戻りで真冬並の気温になっています。

ジェットコースターのような気温の変化に体がびっくりしていますが、おかげさまで元気にご注文の品づくりに取り組んでおります。

黒潮とイワシ

さて、先日石川県の漁協関係の方から、2月頃からイワシ多くが獲れるようになったとの話を伺いました。

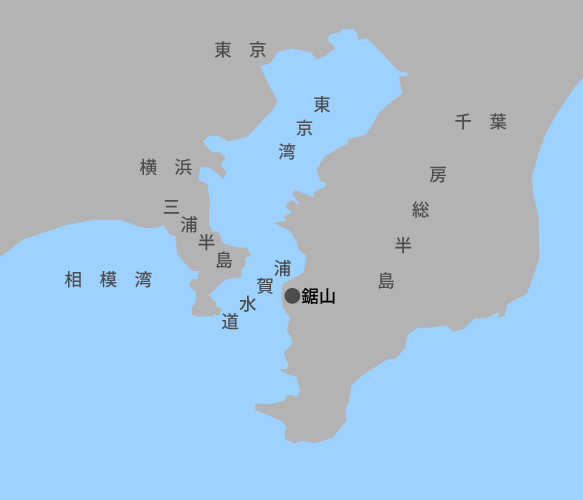

いわしの産地と言えば、黒潮と親潮がぶつかる房総沖。プランクトンが豊富な好漁場として知られています。それがここ数年、日本海側の富山や石川でイワシが豊漁になっています。

近所のスーパーでも、産地が石川のイワシが並んでいました。調べたところ、黒潮北上の影響のようです。

上の図は2025年3月末現在のメディア等の情報を参考に作成

房総沖から東に流れていた黒潮(暖流)が、海洋環境の変化によって北海道の南まで流れるようになり、親潮は千島列島に沿って宮城沖付近まで南下するところ、道東沖でとどまっています。

漁場が北に移り、現在釧路ではイワシが豊漁に、本来産地の房総沖ではイワシやサバが不漁になっています。

富山や石川でイワシが豊漁になっているのは、太平洋側から津軽海峡を通って日本海へ入ってきたとの見方があるようです。

イワシのように本来の産地で不漁、違う場所で獲れるようになっているケースは他にもあるようです。

新しい産地とするには、海洋環境がどうなるかわからず、漁業・経済両面から難しいテーマだと思います。

江戸時代イワシは肥料・燃料だった

さて、イワシは一番獲れる魚として知られています。大ぶりなものは焼き魚や刺身などに、小さなイワシはいりこ(煮干し)になり出汁として使い、私たちにとって最も身近な魚です。

西日本では「いりこ」、関東では「煮干し」、と呼び名が違います。煮干しは小魚を煮て干したもので、一般に煮干しというと「イワシの煮干し」のこと。

西日本では「いりこ」、関東では「煮干し」、と呼び名が違います。煮干しは小魚を煮て干したもので、一般に煮干しというと「イワシの煮干し」のこと。

イワシは食料の他、肥料や燃料として昔から利用されてきました。現在も、有機栽培などに魚肥が使われています。そのルーツは江戸にありました。

干鰯(ほしか)

江戸時代、イワシを干したものを干鰯(ほしか)といい、干鰯は綿花栽培などの肥料でした。干鰯は現在の煮干し(いりこ)です。

約350年前の江戸時代に、干鰯(ほしか)用のイワシを追って千葉に向かった和歌山の漁師さんによって、銚子の漁業がはじまりました。

醬油や鰹節の製造技術も、江戸時代に和歌山から千葉に伝えられました。

窒素を多く含んでいる肥料(人糞尿、馬糞、牛糞)よりも、リン酸・カリを含んでいる干鰯の方が、綿花や野菜など花が咲いて実の成る作物の成りがよかったそうです。

当時も房総の銚子や九十九里でイワシ漁が行なわれていました。獲ったイワシを砂浜に撒いて、春夏は10~15日、秋冬は25~30日干して干鰯(ほしか)を作ったそうです。

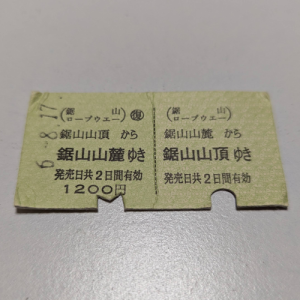

作られた干鰯(ほしか)は船や陸路で江戸深川・相州浦賀の干鰯問屋へ運ばれ、船で上方へ運ばれたそうです。

江戸が舞台の時代小説にも干鰯問屋が登場したり、銚子や九十九里で獲れた干鰯の買いつけに、上方から江戸にやってくる商人の話をテレビの時代劇で見たことがあります。

年貢として取り立てられる米と違い、綿花は綿を栽培して糸に紡いで現金収入を得る換金作物でした。近畿地方で綿花栽培がさかんだったようです。

干鰯によって綿花の生産量が増えたことにより、綿花を材料とする木綿の生産量が増え、庶民の服が麻から木綿へと変わったそうです。

江戸のあかりとイワシ油

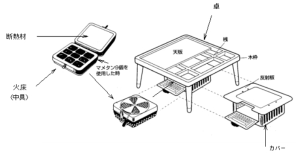

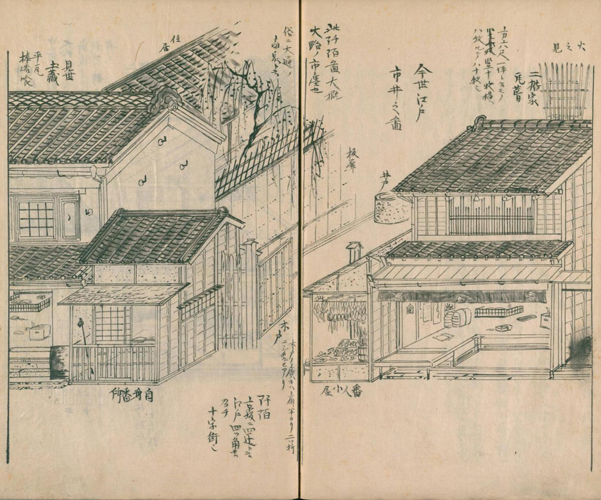

さて、江戸時代、庶民の照明器具は行灯(あんどん)でした。寒い冬、ほんのりともる灯りを見て、人々はほっとしたと思います。

行灯は、火の回りを紙を貼った枠で囲んで、火が消えないように工夫された照明器具です。行灯の中には、受け皿の上に油皿が置いてあり、布やい草などの灯心を油にひたして使ったそうです。

家では置き行灯を使い、丸行灯や角行灯など様々なデザインがあったようです。その他、家の入り口や軒先、柱や廊下などにかける掛行灯。商家の店先などに使う釣行灯などがありました。

行灯の燃料には菜種油と魚油(イワシ油)が使われていました。イワシの油は〆粕(しめかす)を作る工程(煮沸・圧搾)でできる油です。約4.5kgのイワシから300ml程度の油が採れたそうです。

〆粕(しめかす)は、生のイワシを窯で煮て油を絞って乾かしたもので、干鰯よりも価格が高かったそうです。

菜種油よりイワシ油の方が安く、庶民はイワシの油を使いました。臭いや煙が強かったようです。

当時、油は油売りの行商人が天秤棒で油桶をかついで売り歩き、お客さんが持ってきた升や油差しに柄杓で油を注いでいました。

油のしずくがきれるまでに時間がかかることから、その間油売りは、お客さんと世間話をして間を持たせました。「油を売る」という表現は、ここからきているそうです。

油売りは真面目に接客していただけだと思いますが。その様子が無駄話をしているように見られ、仕事をさぼっているというニュアンスで使われるようになったとは思わなかったです。

喜田川季荘 編『守貞謾稿』巻6,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2592395 (参照 2025-03-29)

油のコスト

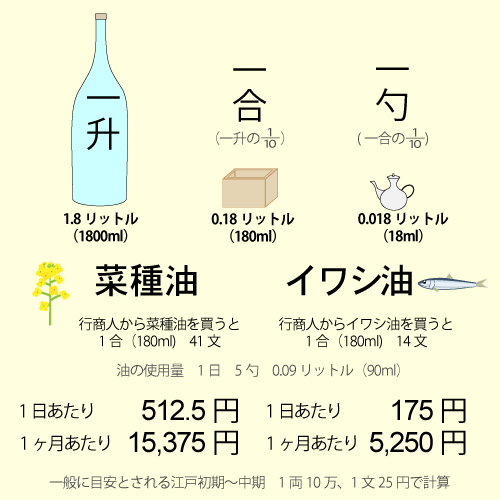

臭いがキツくて煙があるイワシの油を買った庶民。油代は今のお金に換算するとどの程度になるのか、調べてみました。

江戸は300年程続きましたが、その間、貨幣価値に変動がありました。そこで一般に目安とされる、江戸初期~中期の1両10万、1文25円、で計算したいと思います。

まず、単位からおさらいします。

1升の10分の1が1合 1合の10分の1が1勺

1升=1.8リットル(1800ml) 1合=0.18リットル(180ml) 1勺=0.018リットル(18ml)

行商人から菜種油を買うと1合(180ml)41文。一文25円とすると1025円

1日4~5勺使ったそうですから、5勺とすると0.09リットル(90ml)で512.5円

1ヶ月2.7リットル(2700ml)615文で15375円

イワシ油

1合(180ml)13~14文。14文として一文25円とすると350円

1日 5勺(90ml)175円

1ヶ月2.7リットル(2700ml)5250円

菜種油は1日512.5円・1ヶ月15375円、イワシ油は1日175円・1ヶ月5250円、と菜種油の3分の1。1日200円でおつりがあります。庶民がイワシの油を買ったわけですね。

菜種油を使う客商売の宿や店などは、さぞ油代がかさんだことと思います。

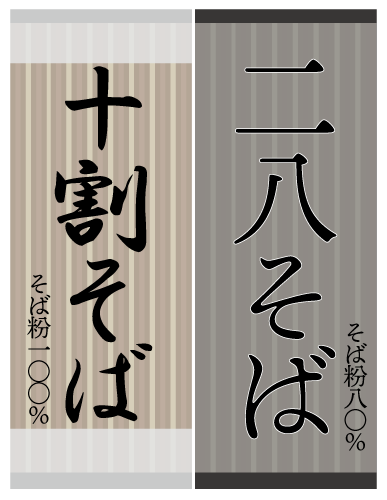

江戸時代かけそば一杯16文。一文25円とすると400円。こちらも思ってたより高いです。調べたところ、現在立ち食いそば屋さんのかけ蕎麦は420~430円程度。さほど変わりませんね。

蝋燭(ろうそく)は高かった

さて、油代にそれほどお金がかかるなら蝋燭は?と思いました。時代劇のテレビでも、御店のご主人の外出時に、手代がろうそくの入った提灯を持って足元を照らしているのをよく見ます。

調べたところ江戸時代、ろうそくの値段は高かったようです。庶民がろうそくを使うのは主に持ち歩く時で、普段は行灯でした。

ろうそくの原料は櫨(はぜ)の木の実を搾ったエッセンス。ろうそくづくりはいくつも工程があり、技術が必要でした。原料が製品になるまで大変手間がかかったことから、貴重な品物として扱われ、また再利用されました。

江戸時代は物を大事にする精神があり、便利になった今の世の中、学ぶべきところがたくさんあります。

また、海で獲れたものを畑の肥料にするとは、思いつかないことです。目の前の課題に対して、いろいろ試したのだと思います。そのような姿勢も見習って仕事したいと思います。

(参考)

・イワシ dメニューニュース(朝日新聞)

https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/asahi_region/business/asahi_region-ASSDW4RGPSDWUDCB004M

・イワシ FNNプライムオンライン https://www.fnn.jp/articles/-/841873

・イワシ スポニチアネックス

https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2025/02/14/kiji/20250214s00041000096000c.html

・日本人の生活を変えたイワシ 豊海おさかなミュージーアム

https://museum.suisan-shinkou.or.jp/guide/iwashi-world/3506/

・イワシ漁のあゆみと食文化 http://bunka-isan.awa.jp/News/item/000/170/ul1218152721.pdf

・コラム江戸 クリナップ https://cleanup.jp/life/edo/55.shtml

・イワシの油 http://www.oceandictionary.jp/scapes1/scape_by_randam/randam22/select2253.html

・江戸のあかり 東京油問屋市場 https://www.abura.gr.jp/contents/shiryoukan/rekishi/rekish39.html

・行灯の明かりと庶民の暮らし https://www.abura.gr.jp/history2016/edo-akari_col05.pdf

・江戸のお金について 深川江戸資料館

https://www.kcf.or.jp/cms/files/pdf/original/30977_%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88149%E5%8F%B7.pdf

皆さま、こんにちは。2月に入ってから寒い日が続きました。ここ和歌山県紀美野町も、最低気温が氷点下2℃になる日もあり、何度か雪が降りました。

皆さま、こんにちは。2月に入ってから寒い日が続きました。ここ和歌山県紀美野町も、最低気温が氷点下2℃になる日もあり、何度か雪が降りました。