皆さま、こんにちは。厳しい残暑が続いていますね。最近の暑さは酷暑と言った方がいいかもしれません。都会に比べると涼しいと思っていた紀美野町も、日中は都会と変わらない気温になっています。

和歌山では、8月に入ってから24日までに、35度以上の猛暑日が16日。暑さ指数が危険(31以上)の日が19日もありました。

炎天下にいると手足が焦げるようで、風はあっても熱風で息苦しく、危険を感じるような暑さです。

当然食慾も落ちますが、食慾がないからと言って塩飴や塩タブレット、スポーツドリンクや麦茶を飲むだけ、ではバテてしまいます。

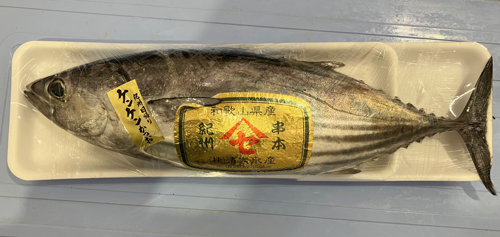

こんな時にぴったりだと思うのが魚の干物。最近は健康への配慮から、塩分の多い干物を避ける傾向もあるようですが、こんな時こそ干物はいかがでしょうか。

私はサバの干物が好きですが、干物のお茶漬けは、エネルギーと水分と塩分が摂れ、喉ごしがいいです。

ご飯の上に焼いた干物のほぐし身をのせ、ネギ・青じそ・生姜・ミョウガ・梅干し・大根おろし・海苔・ごま・あられ・わさび等、お好みの薬味をのせます。塩気が足りない時は塩を少し足します。臭み消しや風味付けにお醤油を少し垂らしてもいいと思います。

我が家はほうじ茶ですが、緑茶・麦茶・ウーロン茶など、お好みのお茶でも白湯でもいいと思います。最近は冷やし茶漬け等も人気のようですが、私はやっぱり熱いお茶をたっぷりかけてさらさらと頂くのが好きです。

紀美野町消防本部さんを訪問しました!

前置きが長くなりました。先日、下佐々地域の貴志川沿いにある紀美野町消防本部さんを訪問しました。

猛暑による救急活動の現状や、救急救命士さんのお仕事、そして台風や大雨等による災害救助活動とその訓練等について、IさんとMさんにお話を伺いました。

熱中症と草刈り

6月~8月の3ヶ月、紀美野町内の熱中症による救急搬送数は11人(昨年12人)でした。取材当日も、10時までに熱中症関連の出動が2回あったそうで、1日5、6回の出動になることもあるそうです。

室内と屋外と比べると、紀美野町では屋外で熱中症になる方が圧倒的に多いことがわかりました。草刈り作業中の方が多いそうです。あと少しで終る、やってしまおう、と頑張って熱中症になるパターンが多いように思うとおっしゃっていました。

確かに夏は放っておくとあっという間に草ぼうぼうになりますね。今日は頑張ってここまでやっておこう、という気持ちはわかりますが、定期的に水分補給することが大事だとおっしゃっていました。

仕事場は紀美野町東西30キロ

救急活動は、指令センターから指令を受けた救急救命士さんたちが、緊急を要する人のもとへ駆けつけて応急処置(点滴、アドレナリン注射、気管挿管等)を行ない、救急車等で急病人やけが人を病院に搬送する仕事です。

救急救命士さんは、6ヶ月間の研修を経て国家試験に合格した方、指導救命士さんは、救急救命士・救急隊長として通算5年以上の実務経験のある方です。現在紀美野町消防本部では3名の指導救命士さん、他救急救命士さんが任務にあたっています。

紀美野町は、東は高野のふもと長谷宮(はせみや)から西は小畑(しょうばた)まで、東西30kmあります。大事なことは、いち早く現場にかけつけること。要請のあった方の状態を見て、どの病院を選択して搬送するかが重要だとおっしゃっていました。

点滴1本15分で終るそうですが、遠くへ出動の場合は6本積んで行く等、出先の状況に応じた対応が必要だとおっしゃっていました。

救命講習で応急手当学べます

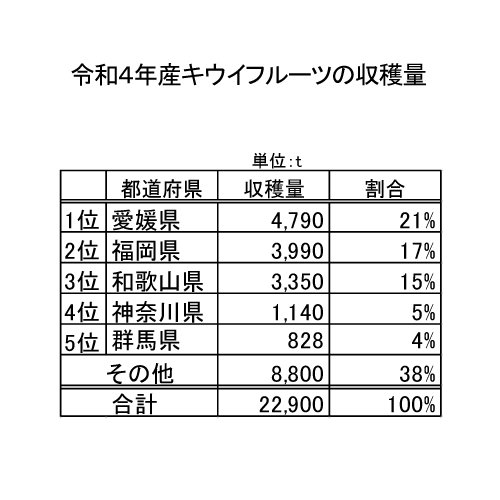

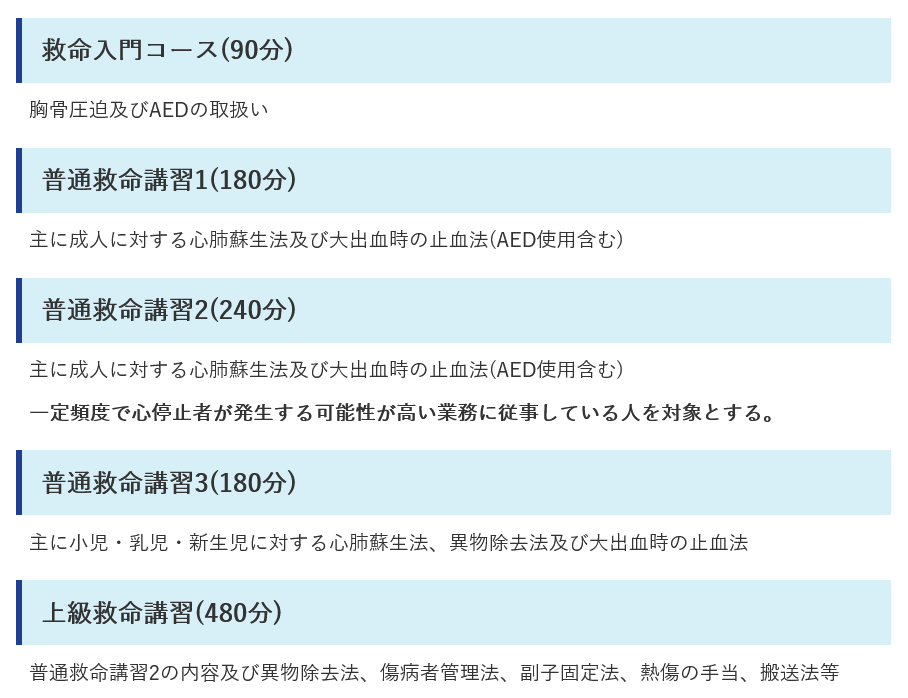

紀美野町消防本部さんでは、救命講習を実施しています。救命講習とは、心肺蘇生やAEDの使い方、けがの手当など、応急手当を学べる講習で、救命入門コース(90分)、普通救命講習1(180分)他、レベルに応じた講習があります。

学校や企業や個人からの依頼で出張して講習も行なっており、その中で熱中症対策についても話をしているそうです。我が社も受講したいと思いました。

出典:紀美野町ホームページ/消防本部/各種講習案内(https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/shobohonbu/325.html)

地獄の訓練?!暑熱順化

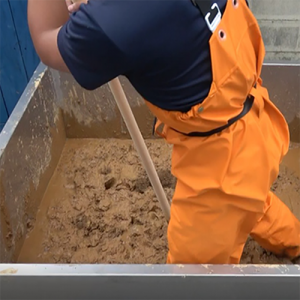

また、紀美野町消防本部さんでは、消防隊員さん自身が過酷な環境で熱中症にならないよう、体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」訓練を実施しています。

まず、消防服・合羽・防火服の順に重ね着します。総重量は15キロ位になるそうです。15キロの装備で20分、二人組で70~80kgの荷物を運ぶ訓練だそうです。

隊員の方にとってもかなりキツい訓練だとおっしゃっていました。話を伺っただけで苦しくなるような、過酷な訓練を日頃からなさっていることを知りました。本当にお疲れ様です。

画像提供:紀美野町消防本部さん

災害救助活動について

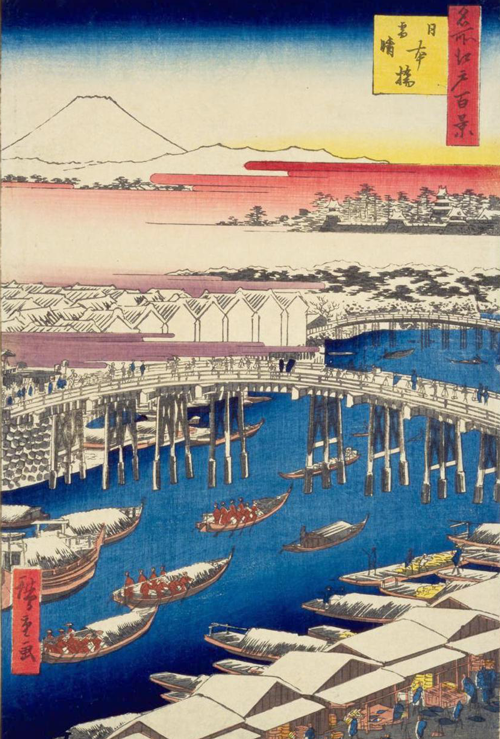

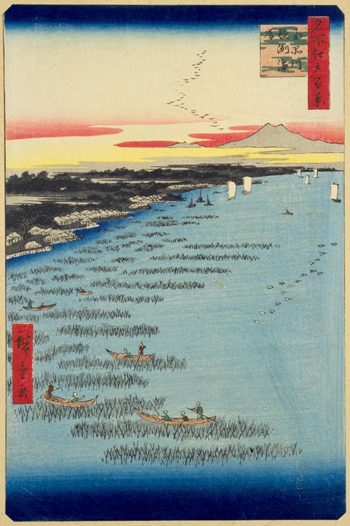

次に、災害救助活動について伺いました。紀美野町には高野山西麓を水源とする紀の川水系最大の支流「貴志川」と、貴志川の支流「真国川」の2つの川が流れ、これからの台風シーズンは注意が必要です。

貴志川上流

紀美野町消防本部さんでは、大雨が降った時は、河川のパトロールに出たり、防災無線で呼びかけを行なっています。

昨年6月、大雨により貴志川が氾濫し、1箇所だけでなく多発的に水害が発生しました。紀美野町消防本部さん・地元消防団の皆さん・役場の職員さんが皆で力を合わせて、災害救助・捜索・復旧活動を行なったそうです。

増水で住宅の周囲が完全に水没した状況で、住宅に孤立した住民を消防本部さんが救助。孤立した住宅へは、救命ボートを使用し、陸地からロープを展張して、そのロープを手掛かりに救助活動を行なったとのことです。

また、最近では大雨による増水で、貴志川の中州に取り残された方の救助活動を行なったとおっしゃっていました。

貴志川が氾濫した経験を踏まえ、町内に土嚢ステーションが作られたそうです。土壌ステーションは、紀美野町役場、紀美野町役場美里支所、各消防団詰所にあります。

近隣の消防署さんとの連携

ところで、川は地域をまたいでいますが、災害発生時、近隣の消防署さんとの連携について伺いました。

現在、和歌山市、海南市、那賀、紀美野町、和歌山広域消防の4消防本部が一緒になった和歌山広域消防指令センターがあり、119番通報の受付、消防車や救急車の出動指令及び無線の統制などの消防指令業務を共同で行っているとのことです。

共同で行うことで、業務の効率化や各消防本部との連携、情報共有が可能となり、市町境で発生した災害などでも素早い対応ができるようになったそうです。紀美野町消防本部さんからも2名の隊員が指令センターで勤務にあたっているそうです。

日々の訓練

地獄の訓練?!暑熱順化訓練の他、紀美野町消防本部さんでは日々様々な訓練を行なっています。その様子を写真でご紹介します。

画像提供:紀美野町消防本部さん 山中で伐採作業中、熱中症により動けなくなった人を救出する想定訓練

画像提供:紀美野町消防本部さん 山林火災の想定訓練 消防車が進入できない池までの搬送訓練

この他、和歌山市、海南市、那賀、紀美野町、和歌山広域消防の4消防本部で年一回、様々な合同訓練を行なっているとのことです。

また町内では、地元消防団(15団)と、年一回放水の合同訓練を行なっているそうです。

災害用SPが現場で使用されました

さて、昨年6月の大雨による貴志川増水時、紀美野町消防本部さんが弊社の災害用SPを使用して救助活動を行ったと伺いました。災害用SPは弊社が開発した風水害の救助・復旧活動用ウェアです。

災害用SPを着用しての訓練の様子

編み上げ靴等の作業靴を履いて活動しながらも、足が濡れず・汚れず、不快なく活動できるウェア一体型防水ソックス・胸付ズボン仕様のウェアです。

救助活動を行なった隊員の皆さんに、現場で実際に使用した感想を伺いました。

お客様の声(紀美野町消防本部の皆さん)

災害現場で「災害用SP」を使用した感想・住宅に孤立した住人の救助活動時に使用。ソックスへの浸水はなく快適。

・視認性がよかった。消防の再帰反射ネームを入れて夜間作業によかった。

・足が濡れなくてよかった。

・ウエアに全然水が染みこまず、防水性が良かった。

・ある程度厚みがあり、破れもしないで安心して作業できた。

・胸当てがあり、ある程度水位があっても作業できた。

・従来の合羽よりもベタベタしないで気持ちがよかった。

・ゴアテックスの合羽を着ているが、比べても遜色ないと思った。

・洗濯しても汚れもすぐに落ちた。

・股が下がって大きく足を開く時に違和感があった。

実際の災害現場で災害用SPがお役にたてて何よりです。貴重なご意見、心より感謝いたします。

肩ベルトの調整方法

なお、一番下のご意見から、弊社の説明が不十分だったことがわかりました。ご迷惑をおかけいたしました。ズボンがずり下がったような感じになってウェアが体にフィットしない、ということだと思います。

災害用SPの肩ベルトは、一度バックルに取付けると固定される仕様です。

ズボンがずり下がったような感じになり、ウェアが体にフィットしない場合は、ちょうどよい股上丈になるよう、肩ベルトの長さを調整して下さい。

1.肩ベルトをバックルの隙間から取外します。

2.ちょうどよい股上丈になるよう、肩ベルトの長さを調整し、再度バックルに取付けます。

3.もう一方の肩ベルトも、左右同じ長さになるよう調整し、再度バックルに取付けます。

ウェアを着用して、体にフィットしているか(ちょうどよい股上丈になっているか)、確認して下さい。ウェアを着用したままでの調整も可能です。

今回お話を伺って

紀美野町消防本部の隊員さんは交代制の24時間勤務。朝の8:30に勤務が終わります。24時間勤務明けの休日、どのように過ごしているのが伺って驚きました。

紀美野町は東西30キロ、総面積の75%が森林。救急車が通れる道幅があるか、車を停める場所はあるか等、いざという時に備え、日頃から町内のいろんな場所を見て回っているそうです。

お疲れにも関わらず、自己研鑽に励んでいらっしゃる姿には頭が下がります。

日々の厳しい訓練と努力によって救急活動・救助等消防活動が行なわれ、私たち町民の暮らしが守られていることがよくわかりました。

また、今回災害用SPを使用した貴重なご意見から、ウェアを具合よく使って頂くためには弊社の説明が不十分だったことがわかりました。

今後、災害用SPを使用して河川等で訓練実施の際は、第一線の現場で活動する皆さんのお役にたてるような、よりよい商品づくりのためにも、ぜひ見学させて頂けますと幸いです。

それからこの機会に、我が社も出張救命講習をお願いしました。社員全員で参加したいと思います。

紀美野町消防本部のIさん、Mさん、皆さん。このたびはお忙しい中、お時間を頂きありがとうございました!

体に気をつけて頑張って下さいね。応援しています。

参考

・熱中症予防情報サイト(環境省)

https://www.wbgt.env.go.jp/record_data.php?region=07&prefecture=65&point=65042

・過去の気象データ(気象庁)https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php

・和歌山県海草郡紀美野町役場 https://www.town.kimino.wakayama.jp/

・和歌山市公式ホームページ https://www.city.wakayama.wakayama.jp/index.html