皆さま、こんにちは。納品に向け、工場フル回転で頑張っております。毎年年末は副社長と二人でお客様を数カ所訪問します。先日も合間を縫って出張に行ってきました。今回のブログは広島・愛媛の出張の様子をご紹介いたします。

陸路を広島へ

朝の6時頃に車で和歌山県紀美野町を出発。今回の出張も副社長と一緒です。海南駅近くの駐車場に車を置き、特急くろしお号に乗って新大阪へ向かいました。

出張で新大阪駅を利用する時は構内の551で豚まんを買って帰りますが、今日は往路ですのでお預け。代わりに幕の内弁当を2つ買って、広島へ向かう新幹線の中で食べました。

1時間半後、広島へ到着。市内のお客様2カ所を訪問しました。

広島から瀬戸内海を渡り愛媛へ

2件目のお打合せ後、タクシーで広島港へ。いよいよ四国の愛媛へ向かいます。ターミナルの中華屋さんでお昼を食べて、高速船スーパージェットに乗りました。松山観光港まで70分の船旅です。

途中呉港に立ち寄った時、船からヤマトミュージーアムが見えました。次は必ず見に行きたいです。

瀬戸内海は波がなく穏やかなので揺れもほとんどなく快適でした。和歌山の風景と違い、小さな島がたくさんあってとても綺麗でした。東洋のエーゲ海に例えられるのがわかります。今回は高速船に乗りましたが、2時間40分かけてゆっくり船の旅を楽しむクルーズ船もありました。

四国は愛媛の松山へ上陸

松山観光港からタクシーに乗って松山市内のトヨタレンタカーに向かいました。車はハイブリッドカーアクア。普段はワンボックスカーに乗っていますが、ハイブリッドカーは初めてでした。

アクアに乗って今日の宿泊地大洲市(おおずし)へ向かいました。瀬戸内海に雲海がそそぐ「肱川あらし」の幻想的な風景を見られる場所としても知られているとおり、大洲市に入るまでの道のりはもやが多く、夕方は走り難かったです。

途中、内子(うちこ)を通りました。内子町は江戸後期から明治にかけて、ろうそくの原料木蝋(もくろう)で栄えた町だと、県内の方から話を聞いたことがあります。

今は県下に1件手作りの和ろうそく屋さんがあり、その手作りの和ろうそくの炎は大きくて明るく温かみのあるやさしい炎で、蝋が垂れないそうです。機会があれば使ってみたいです。

今日のお宿、大洲プラザホテルに到着。大洲市(おおずし)は伊予の小京都と呼ばれる古きよき町並みの残る城下町。今回観光の時間は取れませんでしたが、訪れてみたい所です。

宇和島・下灘・愛南 一日3箇所訪問

この日は長年お世話になっている八幡浜の販売店、山本商店さんとご一緒に、愛媛南予エリアのお客様を3件訪問します。その後徳島へ向かい、徳島からフェリーで和歌山へ戻るというハードスケジュールです。

・日本一の養殖マダイの生産地宇和島へ

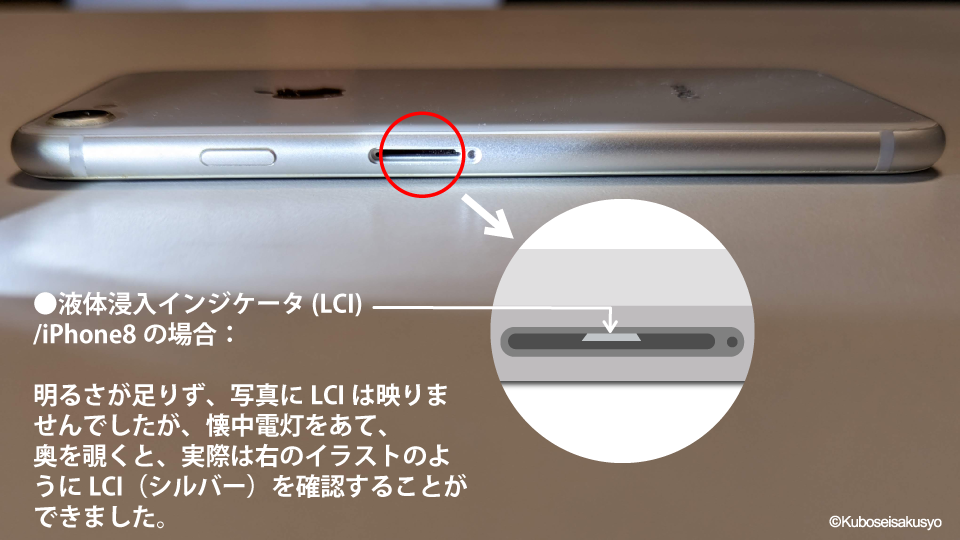

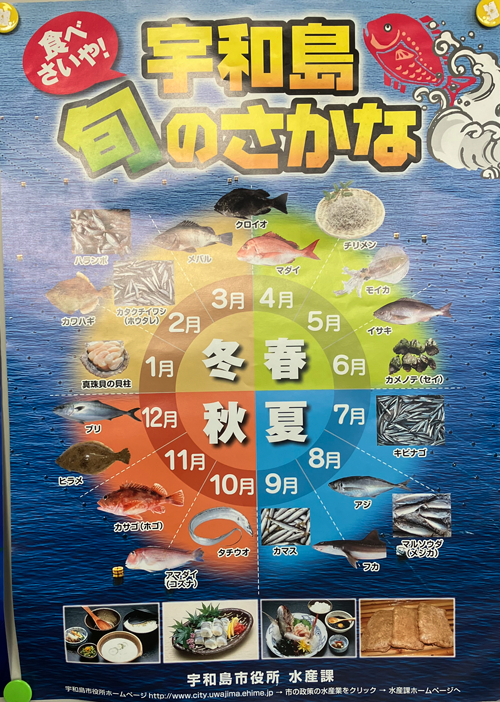

最初の訪問先は宇和島の宇和島事業所さん。事務所に貼ってあったお魚のポスターの写真を撮ってきました。

宇和島と言えば日本一の養殖マダイの生産地として知られていますが、宇和海は小さいお魚から大きなお魚まで、一本釣り・巻き網・養殖と、豊富な魚介類が獲れる漁場だそうです。

調べて見ると、急傾斜地が続く宇和海の沿岸(リアス式海岸)では、森林の栄養分が雨などによって海に流れ込み、それを求めて微生物や小魚が集まるそうです。

また、太平洋から黒潮が流れ込み、小魚を求めて大型魚が集まるそうです。魚介類の生息にとって重要な海岸林などは「魚つき保安林」に指定されているそうです。

今力を入れているのは宇和海の豊島沖で獲れる「戸島一番ブリ」。ブリと言えば脂ののったものが多いですが、潮の流れが速い海で育った戸島一番ブリは身が引き締まって美味しいそうです。

ご担当者に当社製品の使い勝手やご要望などをお伺いして、宇和島事業所さんを後にしました。宇和島事業所さん、ありがとうございました!

・日本有数の真珠の産地 下灘へ

次の訪問先は、下灘(しもなだ)支所さんです。愛媛県は日本有数の真珠の産地として知られていますが、養殖はここ下灘で行なわれています。

担当者のお話では、真珠は2年で8ミリの大きさになるそうです。今年は真珠の出来がとてもよいとのことです。現在は貝殻から真珠玉を外す作業中とのでした。

作業中に汚れがつかないように、新しい合羽をご希望でした。漁師さんたちにはよく当社製品「漁火」をご利用下さっています。下灘支所さん、いつもありがとうございます!

・カツオの水揚げ四国一 愛南へ

最後の訪問先は、愛南漁協さんです。愛南町は愛媛県最南端にあり、北は宇和島市津島町、南は高知県宿毛市に隣接し、南は太平洋、西は豊後水道を望む自然に恵まれた地域です。

カツオ漁がさかんで、カツオの水揚げは四国一だそうです。プライドフィッシュ「びやびやかつお」が有名です。カツオ船は全て漁にでており港はがらんとしていましたが、エメラルドグリーンの海が綺麗でした。

お魚の加工屋さんには当社製品「エミック」の白をよくご利用頂いています。

カツオ漁師さんと言えば以前は白い合羽の利用が多かったのですが、最近の若いカツオ漁師さんはカラフルな合羽がお好みのようです。愛南漁協さん、ありがとうございました!

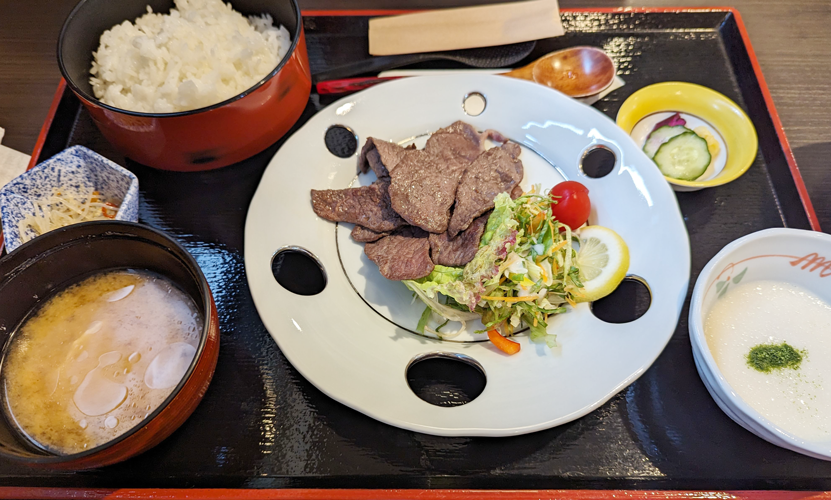

打合せ後、愛南漁協深浦本所さんの敷地内にある「市場食堂」へ行きました。「びやびやカツオ」を注文したところ、残念ながらその日は入ってきていませんでした。そこで私は養殖「媛スマ」の炙り定食をいただきました。

天然のものは漁獲がほとんどなく幻の高級魚と呼ばれる稀少なお魚。愛南漁協さんは「媛スマ」の完全養殖に力を入れています。

甘みのあるお醤油をつけて頂きました。鯛よりは身が少し柔らかくて美味しかったです。脂がのっているお魚を炙って頂くとより一層美味しいと思いました。「媛スマ」が「全身トロ」と言われているのがわかりました。

媛スマ

山本商店さんと当社の副社長は、生卵や刻み海苔が乗ったどんぶりに鯛のお刺身を載せて、特製のごまだれをかけて食べる定食とマハタのお刺身を頂いていました。

マハタ

山本商店さんのおかげで、無事に予定のお客様を訪問してご挨拶することができました。山本商店さん、この度もお世話になりありがとうございました!

四国横断 徳島へ

愛南漁協さんを後にし、和歌山へ復路の旅です。最寄りのインターから高速に乗り宇和島・大洲・松山・新居浜・川之江ジャンクションを通って、徳島道に入り徳島へ向かいます。

途中、伊予灘サービスエリアで休憩しました。お土産を買っていなかったので、じゃこ天を買いました。じゃこ天は江戸時代から続く愛媛南予地方の郷土料理。近海で獲れる小魚のすり身を油で揚げた練り物です。

愛媛出張の度に本場のじゃこ天を買って帰ります。そのまま食べても美味しいですが、火で少しあぶって食べると美味しいですよ。

喉が渇いたので愛媛のポンジュースを買って飲みました。

愛媛から徳島へのルートは10年ぐらい前は地道を走っていたので時間がかかっていましたが、今は高速道路もどんどん整備されて随分楽になりました。

渋滞にはまりフェリーに乗り遅れる

高速を降りて徳島市内のトヨタレンタカーさんに向かいましたが、渋滞にはまってしまいました。

トヨタレンタカーさんに着いて車を返却し、急いでフェリー乗り場へのタクシーを呼ぼうとしたところ、店員さんが徳島駅まで送ってくれました。

徳島駅からタクシーに乗り込み、フェリー乗り場へ向かいました。運転手さんに18:55発のフェリーの時間に乗りたいことを伝えると、間に合うか微妙だけど急いでみる、と急いでくれたのですが、間に合いませんでした。

予定していたフェリーに乗り遅れてしまい、次のフェリーは21:50。3時間待ちに・・・。おまけにフェリー乗り場に食べ物屋さんが何もなく・・・。歩いて近くのファミリーマートにご飯を買いに行きました。

残念ながらイートインコーナーがなく、お弁当を買ってフェリー乗り場の待合コーナーに戻りました。フェリー乗り場待合コーナーで二人でお弁当を食べました。私は焼きそば弁当、副社長はあぶり焼き牛カルビ弁当。

待合コーナーはテレビもなく、ひっそりとしていました。

海路を和歌山へ

少しずつ待合コーナーに乗客が増えてきて、21:50徳島港を出港しました。その日は風が強くてかなり揺れました。時々どーん、どーんと、波を着る音が船に伝わってきました。

和歌山港到着は24:10でしたが、風が強く着岸にいつもより時間がかかって、下船すると24:25ぐらいでした。そこから予約していたタクシーに乗り込み、海南駅の駐車場に向かいました。

久しぶりのマイカーに乗るとほっとしました。深夜なのでスイスイと走り、1:10頃紀美野町のある会社に帰ってきました。市内で渋滞に巻き込まれフェリーに乗り遅れたのが痛かったですね。

総移動距離約1,100km

一日目 移動距離 約588km

・紀美野町~海南駅 約8km (マイカー)

・海南駅~新大阪 約87km (JR特急くろしお)

・新大阪~広島 約342km (JR山陽新幹線)

・広島市内移動 約20km (広島電鉄、タクシー)

・広島港~松山観光港 約70km (瀬戸内汽船 高速船スーパージェット)

・松山観光港~松山市内 約9km (タクシー)

・松山市内~大洲市内 約56km (レンタカー)

二日目 移動距離 約512km

・大洲市内~八幡浜 約23km (レンタカー)

・八幡浜~宇和島 約38km

・宇和島~下灘 約23km

・下灘~愛南 約23km

・愛南~徳島市内 約320km

・徳島市内~徳島駅 約2km (レンタカー送迎)

・徳島駅~徳島港 約6km (タクシー)

・徳島港~和歌山港 約56km (南海フェリー)

・和歌山港~海南駅 約13km (タクシー)

・海南駅~紀美野町 約8km (マイカー)

1日目の朝6時に出発し、2日目は日付けをまわって1:10頃に到着。総移動距離約1,100kmの広島・愛媛出張でした。

今年もお世話になりました

あっという間の一年でしたが、皆さまのおかげで今年も一年無事に終えることができました。

お取引先さま、仕入れ先さま、当社製品をご利用頂いている全ての皆さまに心より御礼申し上げます。

穏やかな年越し・お正月を迎えられることをお祈りいたしております。

(参考資料)

・瀬戸内汽船 https://setonaikaikisen.co.jp/

・大和ミュージーアム https://yamato-museum.com/

・瀬戸内海汽船 広島・呉~松山 スーパージェット 空撮 https://www.youtube.com/watch?v=6KP8D5AhkUE&t=13s

・大洲市観光情報ウェブサイト https://jp.visitozu.com

・内子さんぽ 大森和蝋燭屋 https://www.we-love-uchiko.jp/gift/1089/

・四国西予ジオパーク http://seiyo-geo.jp/geopoint/uwakai_future02.php

・愛ひめ 愛フード推進機構 戸島一番ブリ

https://www.aifood.jp/product/detail/37

・愛媛県HP 水産王国えひめ 媛スマ

https://www.pref.ehime.jp/h37100/suisan_okoku_ehime/fish_suma.html

・愛ひめ 愛フード推進機構 マハタ

https://www.aifood.jp/product/detail/97

・JFえひめ真珠公式直販サイト えひめ真珠 https://www.ehime-pearl.jp/

・じゃこ天マップ 宇和島蒲鉾協同組合 https://www.uwajima-kamaboko.com/