皆さまこんにちは。秋も深まり店頭では冬物のコートやジャケットが並びクリスマスケーキの予約も始まりました。ここ紀美野町では実りの秋を迎え山はみかん色に染まっています。今はまだ酸味のある黄緑色から山吹色をした早生みかんがメインです。これから気温が下がるとお馴染みの橙色のみかんが出回ってきます。

柿の方も今は渋抜きのたねなし柿ですがそろそろ富有柿が出始めます。実は和歌山は柿の生産量は日本一。秋から冬にかけてこれからが楽しみです。

和歌山のちりめん山椒

さて先日東京方面から和歌山へ訪れた知人にお土産として和歌山のちりめん山椒をお贈りしたところ「ちりめん山椒って京都じゃなかったんですか?」と返ってきました。

ご飯のお供として皆さんに好まれるちりめん山椒。乾燥させたしらす干しにお醤油等で味付けをして仕上げに実山椒を混ぜたもので、これがあるとご飯が進んで困るという方もいますね。

確かに京都発祥として知られていますが、和歌山も有名です。実はみかんで有名な和歌山有田は原料となるしらすの産地。また欠かせない山椒の生産量は日本一!!です。さらに味付けに重要なお醤油の発祥地は和歌山。このように和歌山のちりめん山椒は3つの県特産物のコラボで作られているんです。各素材について調べたのでご紹介しますね。

使用画像 しらす(左)・しょうゆ(右) 無料写真素材「花ざかりの森」

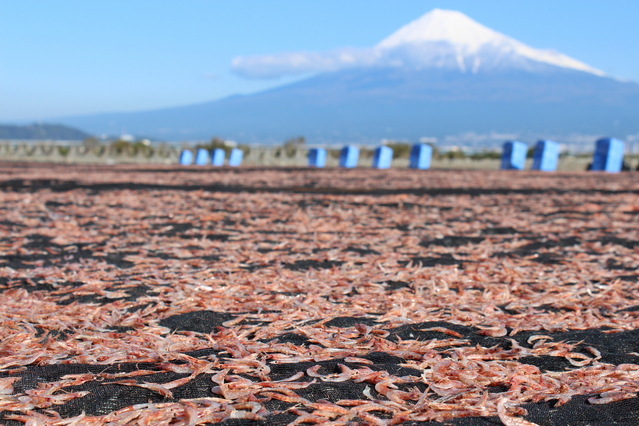

和歌山の”しらす”

和歌山の主なしらすは紀伊水道の資源豊かな漁場で獲られています。しらすは鮮度が命。水揚げされたしらすはすぐに加工業者によって加工場へ運ばれすぐに釜茹でにされます。しらすの釜揚げは水揚げ産地でしか食べられませんが、足の早いしらすを水揚げ後すぐに釜揚げ加工し、天日干し等少し乾燥させることにより保存の利く「しらす干し」になります。そして「しらす干し」をもっと乾燥させると身近な食材「ちりめんじゃこ」になります。

先日も東洋のアマルフィとして有名な雑賀崎(さいかざき)の旅館に泊まった友人が、朝ご飯の釜揚げしらすのっけご飯の美味しさに感動して何杯もお代わりしたと言っていました。皆さんもぜひ和歌山で本場の釜揚げしらすのっけご飯を食べてみて下さいね。

ちなみにアマルフィとは織田裕二さん主演の映画「アマルフィ女神の報酬」の舞台にもなったイタリアのナポリ南東にある美しい海岸線のことだそうです。行ったことがないのでわかりませんが、ここ雑賀崎(さいかざき)から見る眺めは素晴らしいです。灯台からは淡路島や四国方面が一望できますのでぜひ一度訪れて欲しいところです。

雑賀崎(さいかざき)の風景

雑賀崎(さいかざき)の夜景

釜揚げしらすのっけご飯(漁り火の宿 シーサイド観潮)

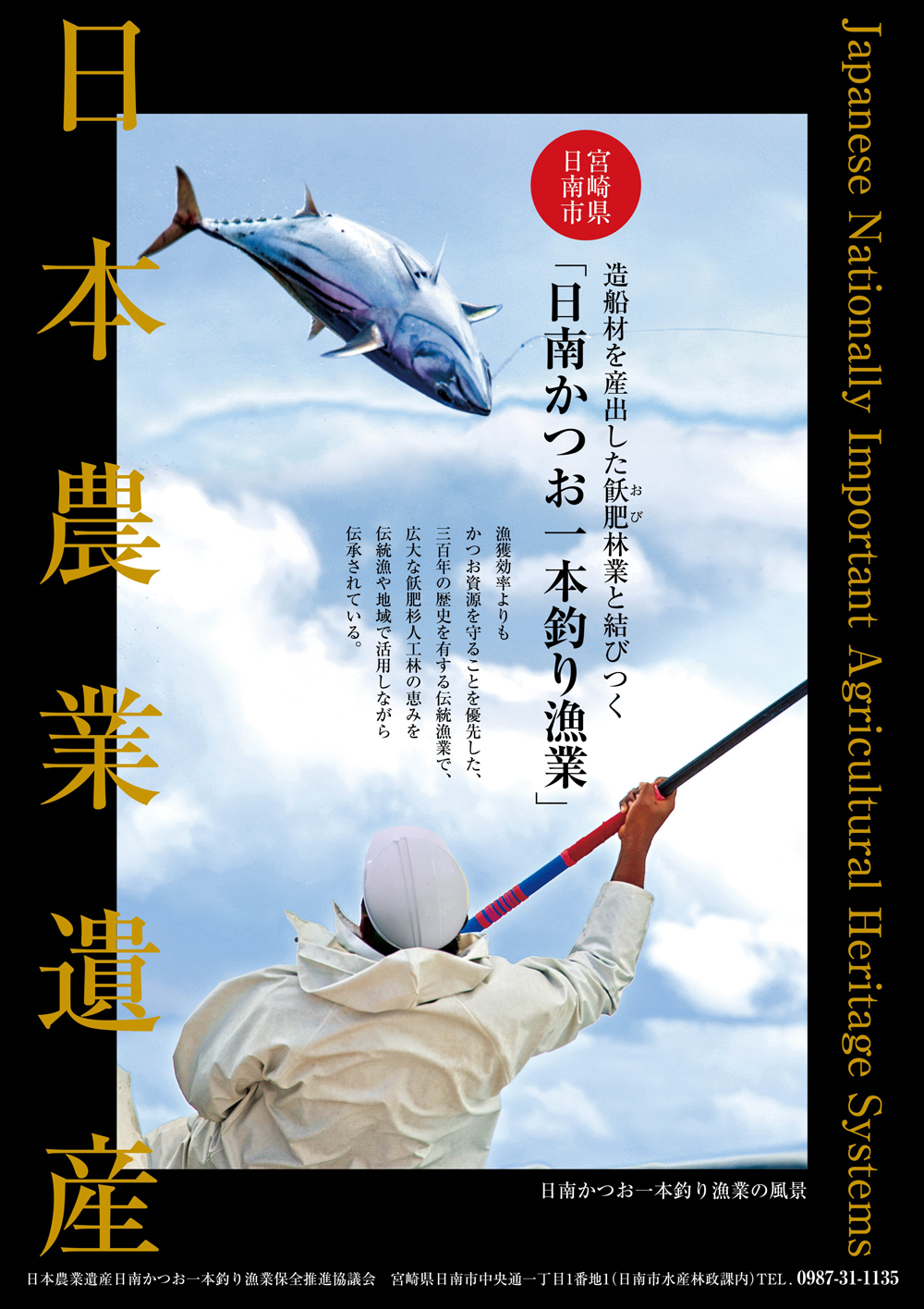

和歌山の“ぶどう山椒”

さて欠かせないのが山椒。主役はしらすなのに山椒がないと成り立たず“どちらが主役?”と思う程の存在感です。

和歌山のちりめん山椒

和歌山の山椒は全国生産量の6割を占め、2位以下を大きく引き離して堂々の日本一です。山椒の爽やかな香りが特有の臭みを和らげるため海や川のお魚との相性は抜群です。実は山椒はミカン科の落葉低木。かむとすっと爽やかな柑橘系の香りとともにピリっとした辛みがきます。

この山椒の辛み成分はサンショオールと呼ばれ、食欲増進や基礎代謝上昇、抗菌殺菌効果も高く、古くは薬用として栽培され虫下しとして使われていました。現在も和歌山県で生産されているぶどう山椒は製薬メーカーに納入されています。

一口に山椒と言ってもいろんな種類があります。一番身近な山椒と言えばやっぱりうなぎにかける「粉山椒」でしょう。ちりめん山椒に使われているのは「実山椒」。「実山椒」は初夏に収穫されたみずみずしい青い実(青ざんしょう)こと。この辺りでは「ぶどう山椒」と呼ばれていて、収穫時には独特の爽やかな香りが漂ってきます。この「ぶどう山椒」を乾燥させて挽いたものが「粉山椒」になります。

その他にも日本料理には欠かせない「木の芽」として知られている「葉山椒」。高級割烹や懐石料理店で使われている「花山椒」。秋まで樹上で完熟させた山椒を収穫した「赤山椒」があるそうです。

そして硬い幹や枝は「擂り粉木(すりこぎ)」として使われています。このようなことから山椒は捨てるところがないと言われているんですね。

すりこぎ

昔から日本の食文化に欠かせない山椒

縄文時代の土器の中に山椒の実が見つかっていて山椒が利用されていた形跡があることから日本最古の香辛料と言われ、記録としては平安時代の書物に薬用や香辛料として利用されていた記述があるそうです。過去ブログでサケや干物も縄文時代から食べられていたと紹介しましたが、もしかすると魚の臭み消し等に山椒と合せて食べられていたのかもしれませんね。

ちなみに山椒と呼ばれるようになったのは江戸時代前半。それまではハジカミと呼ばれ当時から吸い口や佃煮等様々な料理に利用されていたようです。江戸時代後期の料理番付『日々徳用倹約料理角力取組(ひびとくようけんやくりょうりすもうとりくみ)』に載っている魚類方・前頭五 「まぐろ剥(すき)身」(鮪の剥き身の醬油煮)に山椒の葉があしらわれていました。

当時相撲番付のように“大関”を筆頭として東西に分け、順位をつけて優劣を競うという料理番付が庶民に受けて大隆盛だったそうです。確かテレビドラマにもなった人気の時代小説「みをつくし料理帖」(ハルキ文庫)にも主人公の料理が料理番付に載るという話がありました。

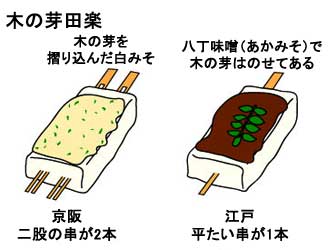

豆腐の田楽に山椒の葉が使われてた記録も残っています。京阪では山椒の葉を擦って白味噌に混ぜたものを塗り、江戸では赤味噌に山椒の葉をそのまま載せて焼いたそうです。東西文化の微妙な違いがあって面白いですね。

Copyright(C) 2016-2022日本食文化の醤油を知る

調べて見ると日本各地の郷土料理にもお魚と山椒の組み合わせた料理がありました。滋賀のこあゆの山椒煮、江戸時代から続く福島のにしんの山椒漬け等です。

ぐるりと海に囲まれ海の幸を頂いてきた日本。お魚の腐敗を防いだり臭みを取り除いたり、味付けに山椒を上手く活用する食文化が昔からずっと根付いていたのですね。

和歌山の“ぶどう山椒”に世界が注目

ちりめん山椒の他、味噌やポン酢等家庭で使いやすい調味料に加工された商品がたくさんあります。珍しいところでは山椒カレー、山椒アイスなど。また海外でも和歌山のぶどう山椒が柑橘系の香りのある刺激的な実として高い評価を受けているそうです。

山椒の効果・効能 まとめ

・柑橘の爽やかな香り

・魚の臭み消し

・魚の腐敗防止(保存)

・殺菌

・ピリッとした辛み

・味付け

小さな実がもたらす幅広い効果・効能に改めて驚きました。お魚とは切っても切れないいい相棒としてこれからも素材のコラボが楽しみです。

しらすを獲る漁師さん、山椒の生産者さん、お醤油屋さんに感謝です。早速何か頂きたくなりました。皆さまもぜひちりめん山椒をはじめ和歌山の山椒加工品を食べてみて下さいね。

魚のいい相棒!山椒(さんしょう)と水と電気

今回昔から山椒を利用する等魚の保存で苦労してきた日本の食文化に触れ、漁師さんが獲ったお魚を新鮮な状態で私たちが頂くことができるのは冷凍や冷蔵で保存されているおかげだと改めて実感しました。

水と電気のおかげで氷ができ、新鮮な海産物が市場に流通して私たちの食をはじめ毎日の生活が支えられていることに心から感謝です。

参考:

・「からだにおいしい野菜の便利帳」P189山椒 高橋書店 板木利隆監修

・『日々徳用倹約料理角力取組(ひびとくようけんやくりょうりすもうとりくみ)』に載っている魚類方・前頭五 「まぐろ剥(すき)身」

Copyright(C) 2016-2022日本食文化の醤油を知る 筆名:村岡 祥次

http://www.eonet.ne.jp/~shoyu/mametisiki/reference-17d.html

・ 豆腐の田楽に山椒(画像) Copyright(C) 2016-2022日本食文化の醤油を知る 筆名:村岡 祥次

http://www.eonet.ne.jp/~shoyu/mametisiki/reference-15b.html

・住友林業 きこりんの森 森の図書室 「森と歴史 山椒と日本人。」

https://kikorin.jp/contents/library/history/000181.html

・爽やかな香りとしびれる辛みが魅力の「山椒」の話。食材・料理2021.04.22

https://www.educe-shokuiku.jp/news/food/%E7%88%BD%E3%82%84%E3%81%8B%E3%81%AA%E9%A6%99%E3%82%8A%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%B3%E3%82%8C%E3%82%8B%E8%BE%9B%E3%81%BF%E3%81%8C%E9%AD%85%E5%8A%9B%E3%81%AE%E3%80%8C%E5%B1%B1%E6%A4%92%E3%80%8D%E3%81%AE/

・ぶどう山椒の歴史

https://budo-sansho.com/about/history.html

※使用画像 しらす・しょうゆ 無料写真素材「花ざかりの森」https://forest17.com/